Роман-оберег с эффектом глинтвейна и грелки

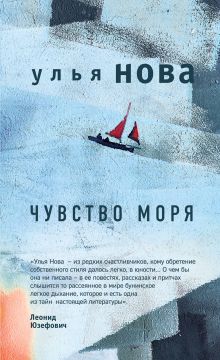

Успех к автору со странно-загадочным псевдонимом Улья Нова пришел с романом «Инка», стиль которого профессиональные оценщики текстов окрестили как незаемный и самобытный. Затем последовали книги «Лазалки», «Реконструкция Евы», «Хорошие и плохие мысли», «Как делать погоду». Далее случились переводы на болгарский, белорусский и литовский, а также шведская и латвийская литстипендии. Леонид Юзефович видит в ее прозе «то рассеянное в мире бунинское легкое дыхание, которое и есть одна из тайн настоящей литературы...». Той самой литературы, в чертогах которой автор неожиданно взяла высоченную высоту, подарив искушенному читателю радость от соприкосновения с Текстом.

Улья Нова переросла свои прежние буковки и после романа «Собачий Царь» не имеет права летать «чуть ниже». Ставки сделаны: ан будет ли премия или хотя б номинация на оную, вот в чем вопрос.

Выписывала-вытанцовывала Улья Нова диковинную эту штуковину 12 лет. Шутка ли! И — жутко: «То ли чаю попить — то ли повеситься». Не «Кысь» мозаичная, которую столько примерно же и ваяли, никак нет: орнамент главок свой, голосистый да многомерный, имеется. Быть может, это секрет. Секрет про три почти «пятилетки», когда грызет тебя ночами и днями самый что ни на есть Собачий Царь — в самую аниму грызет, глаз с тебя не спускает, приговаривая: «Пиши, голуба, пиши — а коль не напишешь, как велено, три шкуры спущу». И тут же — ласково: «Тепло ли тебе, девица?» — «Тепло!» — отвечает год за годом Одушевленной своей Абстракции Улья Нова и быстрехонько пишет:

«С судьбой Топтыгин согласен, но помалкивает и виду не подает. И тем не менее все будние дни, какой ни возьми, имеют обыкновение час за часом нищать, истончаться, потихоньку в вечер превращаться...» — так начинается первая глава романа, уводящая нас в душегубку существования существа, которое вроде бы и хотело (б!) жить, да так и не смогло: ведьма-жена, адок безработицы, обязательств полный мешок... Синопсис шить, впрочем, по пазлу Ульиного орнамента мотива нет — в любом случае переврется, переломится, не так истолкуется: все равно что стихотворение пересказывать — без толку! «Много на свете разных примет, но не всякая поможет разобраться, кто сегодня в жизни распоряжается: Дайбог или Недайбог. Такие приметы на дороге не валяются и огласке не подлежат. Их каждый под свой рост сооружает, по своим плечам выкраивает...» — читать «Собачьего Царя» можно с любой главы: лубочный перформанс завораживает, архитектоника городской мифологии и архетипизация героев уносит читающего в водоворот темпоритма, из которого ему уж не вырваться (а если вырвался, сам дурак: не понял ничего, стал быть). В сюжет вдаваться относительно необязательно, коли звукопись столь хороша — вот она, музыка слова, не обманули: и музыку эту можно брать в руки, а если отстраниться от трехмерки поболе, то и подуть на горемык-персонажей, обожженных ядовитой золой социалки, тоже выйдет — им полегчает.

Вот он, летящий за фантомами бабочек сачок для букв; вот она, «пощечина общественному вкусу», стремительно павшему в круг ада сентиментальной вроде-бы-тоже-бы-как-бы-вот-прозы (ну или почти), однотипных остросюжетных как-будто-б-романов да той еще снулой — «настоящей», — подкрепленной бронзовым премиальным контентом, бол-их-лит-ры. Увы нам! Увы и ах. Впрочем, что теперь до того? Рукопись не горит, продать-то ту всяко можно, пусть иной раз посмертно, вот и читаем — поем с Ульей Новой, с «Собачьим Царем» ее — дальше, благо при жизни автора умудрились книжку-то эту испечь: «Две вишни румянца созревали у Липки на щеках. Сверкала на солнце коса. Непослушные прядки веялись по ветру. Тело девичье разгоралось и розовело. Медовый пот тек по желобку спины. Ветерок свежий, летний развеивал из головушки шелуху да сор, уносил и незрелые зернышки. Что матушка перед сном нашептывала, унес ветер...» — картинка 3D-формата, ни дать ни взять: упругая, объемная, да еще росой медвяной с томлением маковым благоухает... хороша Таня-Танюша — да не для Ваньки и Нюши.

Ритмы новой прозы Ульи Новы метафизично нанизываются на серебряные наши нити, подобно тому, как вольно или невольно нанизывались на них когда-то ритмы пресловутой большой поэмы того самого, лучшего в мире, нобелевского лауреата... помните? «Вот шествие по улицам идет,/ Вот ковыляет Мышкин-идиот/ В накидке, над панелью наклонясь./ — Как поживаете теперь, любезный князь?..» А здесь: «Небо наливное кренилось к полуночи. Из лесу тянуло буйной сыростью. Медленно таяла над деревенькой Луна, будто кусок масла — посередке сковороды. Дождичек озорной из лесу выскользнул, по траве побежал, земли не касаясь, по листам поскакал егозой...» Где вирши, где проза? Где штатный седой вумник-критик, не sosлать бы его подальше? Где Веничка, ищущий Кремль и попадающий на Курский вокзал? Почему только его и не хватило в этом параллельном романе-граде (или просто незаметен был — прятался меж строк после «Слезы комсомолки»?..)

Роуд-муви по бескрайней Москве-тундре. «Почему люди так странно живут? Почему так больно, так плохо?» — на пунктирно заданный автором вопрос пространство, впрочем, дает четкий ответ: потому что не любит двуногий никого, кроме себя. Да и себя-то не любит тоже: шкуры зверьи на плечах носит, плоть от плоти уничтожает, жрет что ни попадя... и об этом вот тоже сказочка-оберег о десяти главах. Латентно. И потому — тепло от нее, как от грелки, ледяным русиш-безвременьем; как от карнавального глинтвейна, давно выпитого в чужой — всегда не своей — стране. Solo.

Рейтинги

Рейтинги